|

趣味が高じて仕事にもなったりしてイタリア津々浦々オペラを聴きに出掛けるわけであるが、いろんなところを廻りながらそれぞれの町の中心に鎮座する歌劇場でオペラを聴くときほど至福を感じることはない。オペラに息を吹き込むのは町そのものであるからである。

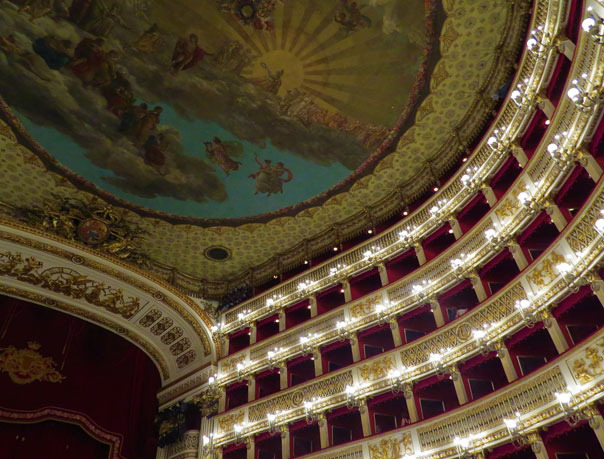

たとえば「椿姫」という演目を考えてみる。言わずと知れたヴェルディ中期の傑作であるこのオペラは世界的に人気のある作品ながら、それを生んだイタリアでの人気はやはり特別なものがある。初演はヴェネツィアのいくら焼け落ちても復活を遂げてきたイタリアにおいて3大劇場のひとつと呼ばれも高いフェニーチェ劇場。そのようなポテンシャルの高い作品は火の粉が隣町、いや遠方まで行き届くかのように人々の感情を燃焼させてその町に何かしらの伝統までこしらえる。指揮者や演奏家、あるいは劇場そのもののエピソードが名作と交わりながら語り継がれていくのである。マリア・カラスがヴィオレッタ像を完成させたとされるスカラ座の「椿姫」ではその後のソプラノたちにとって自らが挑んでも越えることのできない高い壁となった。わたしの中では最高の歌姫と崇めてきたミレッラ・フレーニでさえ桟敷席から飛んでくるヤジに打ち勝つことはできなかった。リッカルド・ムーティが音楽監督に就いていた時代、幾度かこのオペラを試みたがやはりよきヒロイン無くしては難しい。究極のレベルといえばよいのだろうか、カラスを凌駕するほどの存在が現れでもしない限りオペラ全体の成功は得られないのである。魔物が住んでいるのがオペラ座であるが、すべてを演出しているのはその町のような気がしてならない。

いかなる演奏家がどのような演奏を行ったかがその町にある音楽の箱(劇場)、あるいはそこに暮らす人々(聴衆)と交わることで結果を導きだすというのも嘘ではないだろう。芸術を介して生きているもの同士の間に生まれる化学反応のようなものといえばよいのであろうか。計算できないことのひとつなのである。しかしそれがいい。

関係あるか否か定かではないのであるが、よい芸術が育つ町にはよい食文化が根付いているように感じている。戯言というか個人的な見解に過ぎないのであるが、聴覚と味覚の一致を薄々、いやかなりのパーセンテージもって感じている。食いしん坊の持論である。

イタリアの町村で美味しくないところを探すことが至難の技、ということには頷ける。

それだけに自分が暮らすミラノが美味しい町でないということはうれしいことではない。ミラノは日本における多国籍料理店の氾濫と同じであり、ロンバルディア地方料理を美味しく食べさせてくれるところなど指折り数えるしかない

。

堂満尚樹(音楽ライター)

|